ћинералы и горные породы –оссии и ———–

<<< ¬нутреннее строение

кристаллов | —одержание | ќблик и габитус >>>

ћќ–‘ќЋќ√»„≈— »≈ ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“»

ћ»Ќ≈–јЋќ¬

¬нешний вид минералов

–азговор о формах выделений минералов по

традиции всегда начинаетс€ с кристаллов. Ќо

не потому, что кристаллы Ч наиболее типична€ и

часто встречающа€с€ форма нахождени€ минералов

в природе. ƒело обстоит как раз наоборот: дл€

абсолютного большинства минералов по€вление в

виде хорошо образованных монокристаллов Ч редкий

случай, и тот, кто найдет такой (достаточно

крупный) правильный кристалл или правильный

двойниковый сросток кристаллов, может считать,

что ему сильно повезло.

–авным образом можно рассматривать как большую

удачу, своего рода подарок судьбы, находку

красивой коллекционной группы кристаллов Ч друзы

или щетки. “ак отчего же в любом учебнике или

справочнике по минералогии на первом плане при

морфологической характеристике минералов

об€зательно оказываютс€ кристаллы? ƒа просто

оттого, что, будучи кристаллическими веществами,

почти все минералы врем€ от времени, в

благопри€тной обстановке, все-таки образуют

кристаллы, форма и особенно симметри€ которых, в

соответствии с их внутренним строением и с

учетом вли€ни€ условий образовани€,

действительно весьма характерны дл€ каждого

минерального вида (или дл€ групп, близких по

составу и структуре минералов).

Ќо несравненно чаще приходитс€ встречать

минералы в составе разнообразных полиминеральных

агрегатов или Ч несколько реже (впрочем, тоже

куда чаще, чем в кристаллах) Ч в виде мономинеральных

агрегатов, сложенных по преимуществу

достаточно мелкими зернами неправильной формы,

иногда небольшими листочками или чешуйками,

иголочками или волокнами и выгл€д€щих не

слишком-то эффектно. Ѕолее впечатл€ют подчас так

называемые натечные, или колломорфные, почко-

и гроздевидные агрегаты; а то, что и они, как

правило, тоже состо€т из мелких кристалликов,

порой не сразу и распознаешь.

¬се эти формы выделений минералов (и р€д других)

рассматриваютс€ в данном разделе. Ќо дабы не

нарушать традиции, начать придетс€ все-таки с кристаллов.

»меютс€ в виду, конечно, реальные кристаллы

минералов, с которыми фактически приходитс€

сталкиватьс€ в их природных месторождени€х. ј

основные сведени€ об идеальных кристаллах,

служащие необходимой предпосылкой дл€

характеристики кристаллов реальных, изложены, в

согласии с обычной практикой, в

кристаллографическом введении.

—ледует прежде всего подчеркнуть тот факт, что реальные

кристаллы минералов существенно отличаютс€ от идеальных,

рассматриваемых в геометрической

кристаллографии, целым р€дом черт, из которых мы

упом€нем только лишь некоторые, наиболее

существенные. ѕрежде всего, это наличие в

реальных кристаллах разнообразных дефектов

Ч как структурных, так и ростовых.

—труктурные дефекты подраздел€ютс€ на дефекты

Ўоттки (возникновение вакансий, т.е. незан€тых

атомных позиций в структуре, компенсируемых

вхождением в нее в других участках ионов

противоположного знака дл€ сохранени€ общей

электронейтральности решетки), и дефекты

‘ренкел€ (смещение атомов из узлов решетки в

междуузли€).

ѕо€вление дефектов обоих типов указывает на

возможность миграции (диффузии) ионов в

кристаллической решетке, особенно при

повышенных температурах. ¬ результате

химический состав реальных минералов нередко в

той или иной степени отклон€етс€ от

стехиометрического, соответствующего

химической формуле. „аще всего это имеет место

дл€ сульфидов и их аналогов, гидроксидов,

галогенидов.

–остовые дефекты выражены в первую очередь

в том, что большинство кристаллов реальных

минералов имеют блочное, мозаичное

строение, которое про€вл€етс€ на гран€х или

спайных плоскост€х кристаллов в виде наличи€

участков разной величины, взаимно слегка

наклоненных и смещенных в разных направлени€х.

“акие дефекты возникают вследствие того, что в

процессе роста кристаллов их отдельные

фрагменты (блоки, группы блоков) сочлен€ютс€

между собой зачастую не плоскими сетками, а лишь

узловыми р€дами или даже отдельными узлами

решетки, Ч а это, в свою очередь, создает широкие

возможности дл€ поворота и смещени€ таких

участков (блоков) относительно друг друга.

явление мозаичности было открыто уже после

первых опытов ћ.Ћауэ по рентгенографии

кристаллов в 1912 году и с тех пор хорошо изучено.

ќно тесно св€зано с нарушени€ми совершенства

кристаллической решетки, развитием в ней

различных дислокаций и т.п. Ѕолее детально этот

круг вопросов рассмотрен в главе 1 при

определении пон€ти€ "минерал".

√овор€ о реальных кристаллах, нельз€ не

сказать хот€ бы несколько слов об их зональном и

секториальном строении. «ональное строение

кристалла, наблюдаемое под микроскопом, особенно

характерно дл€ таких минералов, как плагиоклазы, пироксены

(авгит) и лейцит, образующие вкрапленники в

лавах. ¬ плагиоклазах и авгите концентрическа€

зональность обусловлена изменением состава

кристаллов в процессе роста вследствие

периодического (обычно направленного) изменени€

состава среды кристаллизации (в данном случае Ч

магматического расплава).

„аще всего во вкрапленниках плагиоклаза

периферические зоны имеют более кислый

состав, нежели внутренние зоны и €дро (пр€ма€

зональность); реже встречаетс€ обратна€

зональность Ч повышение основности от центра

к периферии кристалла. ѕриходитс€ сталкиватьс€

также с рекуррентной (повтор€ющейс€)

зональностью, когда в процессе кристаллизации

имеет место периодическа€ (и подчас

неоднократна€) смена пр€мой зональности на

обратную, а обратной Ч вновь на пр€мую. ¬о

вкрапленниках авгита внешние зоны обычно богаче

железом, чем внутренние (и €дра). „то же касаетс€

лейцита, то в его кристаллах зональность

подчеркиваетс€ концентрическим расположением

различных включений (пироксена, магнетита)

параллельно внешнему огранению. “ак же

распредел€ютс€ пластинчатые вростки альбита в

зональных кристаллах микроклина

(амазонита) в амазонитовых гранитах.

ѕрекрасными примерами зонального

строени€ кристаллов (видимого невооруженным

глазом) служат так называемые фантомные

кристаллы кварца, касситерита

и других минералов (см. ниже). ќтдельные зоны

могут отличатьс€ одна от другой как соотношением

главных компонентов состава (плагиоклазы), так и

содержанием примесей (кварц, касситерит, микроклин,

флюорит, многие сульфиды и др.). ѕрекрасными примерами зонального

строени€ кристаллов (видимого невооруженным

глазом) служат так называемые фантомные

кристаллы кварца, касситерита

и других минералов (см. ниже). ќтдельные зоны

могут отличатьс€ одна от другой как соотношением

главных компонентов состава (плагиоклазы), так и

содержанием примесей (кварц, касситерит, микроклин,

флюорит, многие сульфиды и др.).

ѕоследний фактор обусловливает зональное

распределение окраски в кристаллах некоторых

минералов, например, цветных турмалинов или

берилла-аквамарина, цвет которых зависит от

примеси железа в разных валентных состо€ни€х.

Ќередко четка€ зональность (также

обусловленна€ вхождением примеси железа) бывает

хорошо видна в крупных кристаллах светлой слюды

Ч мусковита.

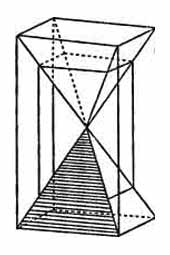

–ис. 2Ѕ.1. ѕирамиды роста в кристалле.

“аким образом, зональное строение кристаллов

отражает изменение условий их роста во

времени. „то же касаетс€ секториального

строени€ кристаллов, то в нем запечатлены их

векторные свойства, а конкретно Ч так называемые

пирамиды роста (или пирамиды нарастани€)

граней. Ёто участки или области внутри кристалла,

имеющие форму пирамид, вершины которых сход€тс€

в центре кристалла, а основани€ми служат его

наружные грани (рис. 2Ѕ.1).

¬ещество, слагающее различные пирамиды роста,

при идентичном составе в отношении главных

компонентов различаетс€ по содержанию примесей,

а следовательно Ч и по некоторым свойствам.

јвстрийский петрограф и минералог ‘.Ѕекке

сформулировал следующий закон секториального

строени€ кристаллов: реальный кристалл сложен

пирамидами роста его граней; пирамиды роста

геометрически разных простых форм физически

различны. ѕоследнее утверждение относитс€

прежде всего к различной способности материала,

слагающего разные пирамиды роста, захватывать

примеси; эти различи€, в свою очередь, тесно

св€заны с различи€ми в скорост€х роста и в

величине параметров элементарной €чейки,

устанавливаемыми дл€ разных пирамид роста.

ѕрин€то считать, что в

захвате примесей растущим кристаллом ведущую

роль играют адсорбционные свойства его

граней, причем адсорбционна€ способность разных

простых форм одного кристалла различна и

определ€етс€ их поверхностной энергией, а с

кристаллографических позиций Ч количеством

ненасыщенных св€зей. ќднако и различи€ в

свойствах вещества, слагающего пирамиды роста

могут при этом иметь существенное значение. Ќиже

различи€ в свойствах пирамид роста разных

простых форм проиллюстрированы на конкретном

примере кристаллов кварца. ѕрин€то считать, что в

захвате примесей растущим кристаллом ведущую

роль играют адсорбционные свойства его

граней, причем адсорбционна€ способность разных

простых форм одного кристалла различна и

определ€етс€ их поверхностной энергией, а с

кристаллографических позиций Ч количеством

ненасыщенных св€зей. ќднако и различи€ в

свойствах вещества, слагающего пирамиды роста

могут при этом иметь существенное значение. Ќиже

различи€ в свойствах пирамид роста разных

простых форм проиллюстрированы на конкретном

примере кристаллов кварца.

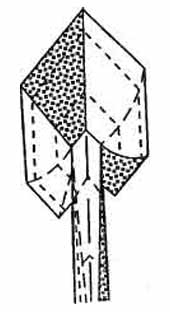

–ис. 2Ѕ.2. —екториальное строение

скипетровидного кристалла аметиста

(пунктированные сектора окрашены в фиолетовый

цвет).

—екториальное строение кристаллов может

про€вл€тьс€ также в распределении окраски и

включений (например, в касситерит

включени€ танталониобатов приурочены

исключительно к пирамидам роста бипирамидальных

граней), в вариаци€х твердости и оптических

свойств (изменение показателей преломлени€,

по€вление оптических аномалий и т.д.). “ак

называема€ "фигура песочных часов",

нередко наблюдаема€ под микроскопом в

кристаллах некоторых пироксенов

(особенно титанавгита) и гипса,

служит непосредственным нагл€дным выражением

их секториального строени€; то же относитс€ и к

секториальному распределению фиолетовой

окраски в аметисте, локализованной в пирамидах

роста положительного ромбоэдра (1011)(см. рис. 2Ѕ.2).

<<< ¬нутреннее строение

кристаллов | —одержание | ќблик и габитус >>>

ѕознакомитьс€ с изображени€ми и описани€ми других объектов природы –оссии и сопредельных стран -

минералов и горных пород, минералов и горных пород,

почв, почв,

грибов, грибов,

водорослей, водорослей,

лишайников, лишайников,

листостебельных мхов, листостебельных мхов,

деревьев, кустарников, кустарничков и лиан, деревьев, кустарников, кустарничков и лиан,

трав€нистых растений (цветов), трав€нистых растений (цветов),

€год и других дикорастущих сочных плодов, €год и других дикорастущих сочных плодов,

водных беспозвоночных животных, водных беспозвоночных животных,

насекомых-вредителей леса, насекомых-вредителей леса,

дневных бабочек, дневных бабочек,

пресноводных и проходных рыб, пресноводных и проходных рыб,

земноводных (амфибий), земноводных (амфибий),

пресмыкающихс€ (рептилий), пресмыкающихс€ (рептилий),

птиц, птичьих гнезд, их €иц и голосов, а также птиц, птичьих гнезд, их €иц и голосов, а также

млекопитающих (зверей), -

можно в разделе ѕрирода –оссии нашего сайта. млекопитающих (зверей), -

можно в разделе ѕрирода –оссии нашего сайта.

¬ разделе ѕрирода в фотографи€х

размещены также тыс€чи научных фотографий грибов, лишайников, растений и

животных –оссии и стран бывшего ———–, а в разделе

ѕриродные ландшафты мира - фотографии природы

≈вропы, ≈вропы,

јзии, јзии,

—еверной и —еверной и

ёжной јмерики, ёжной јмерики,

јфрики, јфрики,

јвстралии и Ќовой «еландии и јвстралии и Ќовой «еландии и

јнтарктики. јнтарктики.

¬ разделе ћетодические материалы

¬ы также можете познакомитьс€ с описани€ми разработанных экологическим центром "Ёкосистема"

печатных определителей растений средней полосы,

карманных определителей объектов природы средней полосы,

определительных таблиц "√рибы, растени€ и животные –оссии",

компьютерных (электронных) определителей природных объектов,

полевых определителей дл€ смартфонов и планшетов,

методических пособий по организации проектной де€тельности школьников и полевых экологических исследований

(включа€ книгу дл€ педагогов " ак организовать полевой экологический практикум"), а также

учебно-методических

фильмов по организации проектной исследовательской де€тельности школьников в природе.

ѕриобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом »нтернет-магазине.

“ам же можно приобрести mp3-диски √олоса птиц средней полосы –оссии и

√олоса птиц –оссии, ч.1: ≈вропейска€ часть, ”рал, —ибирь.

|